中国地图学史所研究的对象是中国古旧地图,以及中国历史时期地图的绘制、使用、传播情况。就整个中国地图学史的研究内容而言,无论是文献记载,还是实物证据,既有悠久的历史,又有丰富的地图实物。目前所知最早的现代中国地图学史研究论著,应属1911年陶懋立在《地学杂志》上发表的《中国地图学发明之原始及改良进步之次序》,文章将中国地图学史分为上古至唐代、宋元至明和明末至现世三个阶段,主张用现代地图学知识研究中国古代地图学史。从陶懋立开始,经过历代学者100多年的努力,尤其是近30年以来,随着《中国古代地图集》《欧洲收藏部分中文古地图叙录》《美国国会图书馆藏中文古地图叙录》等地图图录的陆续公布,大批中国古旧地图得以披露,围绕中国地图学史进行的讨论也日益深入与广泛。但时至今日,在深入挖掘中国地图学史的学术价值的过程中,依然存在就图论图、关注重点局限于中国古旧地图等问题,限制了古旧地图这一独特文献的史料价值的发挥。其中一个重要的问题,就是应避免单纯就中国地图学史谈中国地图学史,应该将其置于世界各地区地图绘制、使用与传播的大背景下,进行比较研究,以便更好地认识中国传统地图的特点。具体而言,笔者在研究中国地图学史的过程中,常常因只就中国传统地图及其近代转型而论深感困惑,在总结中国地图发展的“规律”或“特点”时往往不敢遽断,因为缺乏其他区域地图学史的总体认识,所以无法判定哪些属于中国地图的“特点”,哪些则是很多地区普遍经历的阶段。而且,如果我们将重点转到讨论当面对同样或类似的问题之时,不同地区的地图绘制会呈现出哪些异同之处,反映了哪些地理观念甚至是更深层次的内容,也许会有更多收获。这些异同之处对于反观中国传统舆图,审视中国传统地理认识,衡量中国传统地理观念,亦应有重要的学术价值。

正是出于这样的想法,笔者参与了《地图学史》(The History of Cartography)的翻译工作,负责翻译戴维·伍德沃德(David Woodward)主编的《地图学史》第3卷《欧洲文艺复兴时期的地图学史》(Cartography in the European Renaissance)的第2册。在翻译本书的过程中,深刻感受到,我们对世界各地地图学发展的脉络和细节越清楚,就越有助于我们更清晰地把握中国传统地图和地图学史的特点,认清究竟哪些是中国传统地图的独特之处,哪些则属于人类地图学发展的共性。虽然衡量中国地图学史,应该是在包括欧洲等全世界各地区地图学史的背景下进行(这也是本套丛书的重要价值所在),但即使仅就欧洲近代地图学史而言,就已经足以说明很多问题,尤其是本书所提供的欧洲地图学发展的丰富细节,通过与中国古代地图互相印证,对于我们了解地图所呈现的地理知识的形成与不同使用群体,有着非常重要的启发意义。期待包括本人工作在内的《地图学史》的翻译,能够对中国地图学史的研究起到促进作用,也期待着中国地图学史研究的深入与广泛,其成果能更好地丰富与推动世界地图学史的进一步发展。期待着古旧地图能够在历史学、地理学、科技史、文化、思想等广阔学术领域发挥其独有的文献价值,从诸多维度为读者提供启迪。 下面拟结合所翻译内容与翻译工作中查阅的资料谈一些心得,尤其是欧洲文艺复兴时期地图学史(包括若干中世纪地图)与中国明清时期地图学史的几个可资比较的方面和问题,祈方家批评。 如果我们对以往的地图学史的叙事模式进行梳理,就会发现其大多是以某些被认为“重要”的地图为对象,所构建出的线性的发展历史。这种线性的历史叙事体系在今天已经日益受到学术界的质疑,原因有三:一是历史发展未必是直线发展;二是不能认为现存的地图代表了历史上曾经出现过、流通过、被人使用过的地图全貌,我们认为重要的、代表进步方向的地图在当时未必是最受时人重视,甚至未必是流传甚广的地图;三是不能先验地认为现存的地图之间存在直接联系,因为即使是非常相似的地图,彼此之间也未必存在直接的继承关系。比如版本众多的陈伦炯《海国闻见录》系列地图,其中明显呈现多个版本流传的痕迹,而且现存主要版本之间亦可能存在缺环。另一方面,学界对于地图的制作过程的讨论依然不多。一个普遍存在的问题就是在叙述与研究古地图时,往往会把图籍上署名的作者等同于地图的绘制者,甚至会等同于地理信息的收集者。另一个问题就是对于地图制作的程序与环节等细节还有待充分挖掘,不能先验地认为地图都是由其标注的作者独自绘制而成,比如著名的明代海防图籍《筹海图编》,究竟其作者是胡宗宪还是郑若曾,著作权的纷争一直延续到20世纪80年代,才最后确定为郑若曾。但郑若曾本人亦非制图师,其编撰《江南经略》的经历是“携二子应龙、一鸾,分方祗役,更互往复,各操小舟,遨游于三江五湖间。所至辨其道里、通塞,录而识之。形势险阻、斥堠要津,令工图之”。也就是说,地图是由“画工”所绘,而非他自己绘制。当然,《江南经略》所表现的苏州、松江、常州和镇江四府之地,郑若曾父子可以在短期内分别进行踏勘、记录,但《筹海图编》所记延袤的沿海七边信息,绝非郑若曾短期内可以勘测搜集、绘制。事实上,《筹海图编》中所附录的大量“参过图籍”就能证明此书为郑若曾所主持的团队(所以胡宗宪的功劳亦不应埋没,因为没有他就不可能在短时期内搜集这么多资料)参考各种图籍资料综合而成,而郑若曾所依据的资料来源的形成与编绘取舍,应该是围绕其系列地图所进行研究的重点问题。

正如黄叔璥在《台海使槎录》中所指出的一样:“舟子各洋皆有秘本”,中国古代航海实际使用的地图在舟师等小范围内传播,导致传世数量较少,很少进入后世的研究视野。其形式与描绘重点与郑若曾等士人所主持编绘的地图存在较大不同,很可能是较为稚拙的“山形水势地图”(如章巽《古航海图考释》中海图〔见图1〕和近年发现的耶鲁大学所藏古海图)或者更路簿,而非现存数量远远超过“山形水势地图”和更路簿的长卷式海图,这些长卷式或其变体——册页式海图展示了沿海广大地域的宏观形势,是士人和官僚群体所需要掌握的,正如陈伦炯在《海国闻见录》自序中所表现出的对“山形水势地图”使用群体的不满:“见老于操舟者,仅知针盘风信,叩以形势则茫然,间有能道一二事实者,而理莫能明”。将不同绘制、使用群体的地图作品混为一谈,导致我们忽略了传统时代或者转型时期地图绘制的“个别性”与“不一致性”。

中国地图学史的这一问题,在欧洲地图学史中完全可以找到相应的大量案例。比如,16、17世纪的低地国家是欧洲商业制图、海图绘制的中心之一,其官方主导的地方调查和测绘也非常发达,涌现出诸多的著名制图师和地图作品,如著名的墨卡托(Mercator)家族、亚伯拉罕·奥特柳斯(Abraham Ortelius)、科内利斯·安东尼松(Cornelis Anthonisz)、德约德(de Jode)家族、范多特屈姆(van Doetecum)家族、洪迪厄斯(Hondius)家族、扬松尼乌斯(Janssonius)家族、卢卡斯·杨松·瓦赫纳(Lucas Jansz. Waghenaer)、布劳(Blaeu)家族等制图师,以及《墨卡托地图集》(Gerardi Mercatoris Atlas)、《世界之镜》(Speculum orbis terrarum)、《寰宇概观》(Theatrum orbis terrarum)、《航海之镜》(Spieghel der zeevaerdt)、《大地图集》(Atlas maior)等著名的卷帙浩繁的地图作品,成为后世地图学史叙事所描绘的重点内容。

但是,这些著名制图师很多是“扶手椅地理学家”(Arm-chair geographer),本身并未从事大规模的实地测绘工作,更不用说远洋航行了。他们的区域地图、大型壁挂地图、世界地图乃至地图集,都是根据不同来源的地图或者文字描述综合编绘而成,其中就有来自第一线的实地测绘成果,与中国古代地图情况相似,这些实地测绘成果往往是绘本,保存与传播情况都远逊于上文所述的著名印本地图,今日难得一见,但不应先验地认为这些存世数量较多的著名地图代表了当时地图绘制与使用的全部图景。很多欧洲地图会标明资料来源,这种资料汇集的过程就相对清晰一些,比如1592年科内利斯·克拉松(Cornelis Claesz)和约翰·巴普蒂斯塔·弗林茨(Joan Baptisa Vrients)出版的彼得鲁斯·普兰休斯(Petrus Plancius)地图(这是低地国家北部出现的第一部大型世界地图)中,就在说明中提到:“在比较西班牙人和葡萄牙人在向美洲和印度航行中所使用的水文地图时,我们最仔细地并最精确地比较他们在航行到美洲和印度时使用的地图,彼此之间比较,并与其他地图比较。我们已经获得了一份非常精确的葡萄牙来源的航海地图,以及14幅详细的水文地图······我们根据地理学家和经验丰富的船长的观察,对陆地、大洋和海进行精确的测量和定位”。上文所述的情况,说明了无论是一些著名制图师,还是地图绘制机构,都有意识地搜集来自第一线的测绘资料及其信息,以便整合、绘制到地图上。如17世纪尼德兰海洋地图制作的一位代表性人物科内利斯·克拉松(Cornelis Claesz)在其1609年出版的《技艺与地图登记》(Const ende caert-register)一书中,提供了其信息来源,其中就包括他从已故领航员的家庭中购买到的手稿资料。欧洲以外海域的航海地图的传递、汇总及其地理信息的总结更能说明问题,同样以低地国家为例,尼德兰共和国时期,成立了荷兰东印度公司(VOC)和荷兰西印度公司(WIC),出于航海安全和探索的需要,特别重视征集船长、领航员和水手的资料,荷兰西印度公司甚至规定,“船长和导航员受命制作锚地、海岸和港口的地图,并将这些地图交给公司的十九绅士董事会,否则将被处以3个月工资的罚款”。充分说明了地理知识汇集与整合的复杂过程。 二、 基于不同需要而产生的地图绘制、使用的不同群体 如前所述,我们不能先入为主地认为在近代以前,存在统一的地图绘制与使用规范,也不宜一厢情愿地认为越精准、越科学、越美观的地图,就一定会在所有场合下取代那些看起来简单粗略的地图,正如前面所提到的中国水手更依赖看似稚拙的山形水势地图,而非绘制精美的青绿山水海域地图。这种情况在本册所讲述的文艺复兴时期的欧洲同样存在。前面提到,荷兰东印度公司和西印度公司都聘请著名制图师来绘制海图,代表人物有黑塞尔·赫里松和布劳家族等,但是需要注意的是,这些图集的购买者和收藏者通常是陆地上的富裕市民、科学家和图书馆,而非实际航海的船长、领航员、水手。尽管《大地图集》里面的地图绘制精美,而且使用了最新的投影、经纬度等技术,但对于水手来说并不实用。而且著名制图师专门制作的海图在实际航海中的应用情况也并不一定非常乐观,比如《东方地图》(Caerte van Oostlant)的制图师科内利斯·安东尼松在1558年谈到,“我们来自荷兰和泽兰的尼德兰人没有对北海、丹麦和东方(波罗的海)海域的水域进行描述”,这是“因为大多数导航员都蔑视这些地区的海图,而且仍然有许多人拒绝他们”。当然,后来的发展使得这一情况有所改观,但不能先验地认为地图绘制的精美程度与科学成份和实际航海中的实用性成正比关系。很多水手并不能理解或者熟练掌握具有科学背景的制图师所制作的海图,如老派水手阿尔贝特·哈延(Albert Haeyen)对从来没有去过大海的普兰休斯的海图相当蔑视和不信任,他批评了普兰休斯在1595年第二次探索东北通道时给导航员的海图材料。哈延显然不理解海图的平行线之间宽度逐渐增加是怎么回事,他指责普兰休斯故意伪造海图,使东北海域的航行看起来比实际要近得多。布劳也曾经指出了这一认识上的差异,他的领航员指南《航海之光》(Licht der zeevaert,1608年)和《海洋之镜》(Zeespiegel,1623年)在海员中得到了广泛使用,但他也清楚地了解到“普通平面海图很多时候在一些地方是不真实的,尤其是那些远离赤道的重大航程;但这里经常使用的东方和西方的航海所使用的海图,它们是很真实的,或者说它们的错误很小,以至于它们不会造成任何阻滞;它们是海上使用的最适合的仪器”。布劳指出,领航员们普遍更愿意接受手绘的地图,他激烈地批评了导航员们普遍认为的观点:“手绘的地图更好,更完美”,他说,“他们指的是那些经常被人制造出来的、每天都在修改的、永远不会被印刷出来的手写地图”。布劳解释说,绘本海图并不会更好,“因为一个人的成本都是很多的,但所有的人相继地用少的劳动来复制,这样的人做许多次,这样都不会有太多知识,甚至得不到知识”。尼德兰制图师科内利斯·克拉松在其出版的《旧风格定位手册》(Graetboeck nae den ouden stijl)中,也提到当时很先进的瓦赫纳的《航海之镜》(Spieghel der zeevaerdt),实际上并没有得到水手的普遍接受和使用:“我听说,在这段时间,关于著名的导航员和舵手卢卡斯·扬松·瓦赫纳的导航员指南中所出版的纠正过的‘手册’,并不是所有的海员都理解,也是因为他们星盘并没有全部纠正,舵手还遵循同样的老方法”。甚至直到16世纪中后期,很多水手更愿意使用铅垂线这样传统的导航工具,而不是海图。英格兰的埃德蒙·哈雷(Edmond Halley)仍试图劝说水手,告诉他们墨卡托海图有很多优点。1696年,他满怀绝望地写信给塞缪尔·佩皮斯(Samuel Pepys),抱怨他们固执地使用“普通的平面海图,好像地球是平的”和他们“依靠平面海图来进行估算,这方法实在太荒谬了”。船员对平面海图的偏好,在欧洲其他地区依然如此,比如法国的“制图师似乎在这两种类型的投影之间犹豫不定,他们很清楚地意识到对墨卡托投影的兴趣,但是也知道水手们更喜欢平面海图,因为这样令他们测量距离更加容易”。 在欧洲附近海域的航行中,沿岸的侧面图(profile)对于水手来说更加实用,瓦赫纳在其《航海之镜》中广泛使用这种方法,其“最初贡献是在一系列连续的沿岸海图中一致地应用这一原则。一个水手一眼就能看出他要对付的是什么样的海岸(如:沙丘还是悬崖)。此外,沿着海岸的引人注目的建筑物,以及向内陆延伸的地平线(教堂塔、城堡、风车、树木和灯塔)都被绘入”(见图2)。这种侧面图与中国航海中所使用的山形水势地图和长卷式沿海图,虽然绘制与表现方法上存在明显差异,但视角与出发点明显是有相通之处的。

图1 科内利斯·安东尼松《东方海图》(Caerte van die Oosterse See, 1558)中的木刻版侧面图 以往的地图学史经典叙事范式是一种线性的进步史观,也就是将使用投影法、经纬度坐标系和比例尺的测绘地图取代比例尺不确定的无经纬度坐标的平面地图的过程作为地图学史的一个重要发展理路。从整个世界地图学史的长时段发展历程来看,的确如此,但如果从短时段乃至中时段进行观察的话,就会发现虽然欧洲很早就有投影、经纬度和坐标概念,甚至表现在世界地图上,比如著名的托勒密《地理学指南》。但帕特里克·戈蒂埃·达尔谢(Patrick Gautier Dalché)在《地图学史》第3卷第9章中《对托勒密〈地理学指南〉的接收,世纪末至16世纪初》中指出:“在15世纪前半叶中,托勒密的《地理学指南》受到意大利人文主义者的赞赏,而这些受到赞赏的特征并不是那些我们认为构成他的作品原创性的特征。首先,《地理学指南》被看作古代地名的概要,同时托勒密的天文学和几何学方法受到赞赏,只是因为它们保证了他提供的陈述的真实性和正确性。似乎,在当时的意大利,对他的方法没有太大的兴趣”。而在很多场合,并非一定要绘制带有固定比例尺的经纬度坐标地图,如《地图学史》中指出:在16世纪的英格兰,“最早的地图和平面图主要是图画式和自然风格的,尽管比例尺不确定······它们故意夸大易受攻击地区,比如海滩的大小,而那些相对坚固的地区,比如悬崖,则相对减损。而具有战略重要性的人造标志,如灯塔和教堂塔楼(经常被用作灯塔)以及军队征税和战马饮水食料的停留点,则表示得很大,而其它重要性较低的建筑则相对较小。而那些平坦的地区,比如埃塞克斯(Essex)和萨福克(Suffolk),几乎向任何一个方向的入侵开放,在这些地区,人们努力地描述更远的内陆城镇,比如伊普斯维奇(Ipswich),这将提供第一重坚固防线。这些地图中最早的一批几乎立刻被标注出来,以显示新的堡垒应该建造之处,并对建筑工程的进展进行评述,也可能当时没标注上,后来又添加上了”。16世纪的制图师保罗·福拉尼(Paolo Forlani)在关于围攻阿尔及尔的地图上向其读者谈到:“我尊重意大利与西班牙相对峙的标记为A的桥梁的比例关系,但是为了真实地向您展示地理形势的所有细节,我以您所看到的(夸张的)尺寸和形式予以呈现”(见图3)。

图2 保罗·福拉尼雕刻的阿尔及尔地图(1570年)

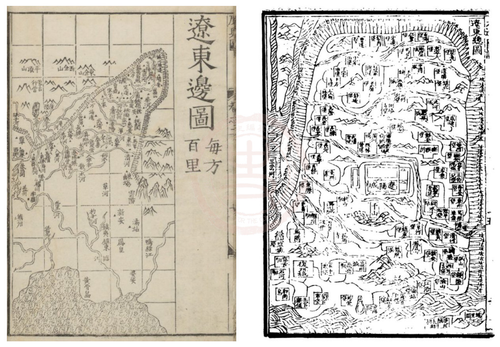

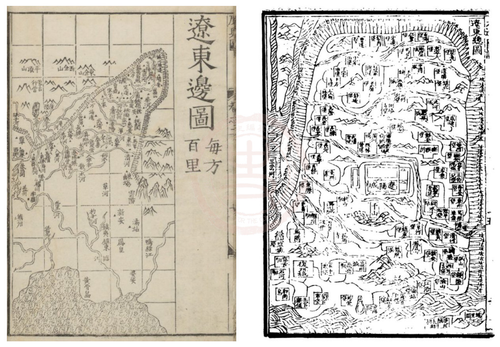

这种情况在中国地图学史中也同样存在,明代罗洪先的《广舆图》在当时为时人所称道,并被广泛引用、改绘。在韩君恩于嘉靖四十五年(1566)刊刻的《广舆图》中,收录了当时巡抚山东的户部右侍郎霍冀所撰写的《广舆图叙》,霍冀总结了《广舆图》的特点:是图也,其义有四。其一计里画方也:计里画方者,所以校远量迩,经延纬袤,区别域聚,分柝疏数,河山绣错,疆里井分,如鸟丽网而其目自张,如棋布局而其罫自列,虽有沿革转相易移,而犬牙所会,交统互制,天下之势尽是矣。其二类从辨谱也:类从辨谱者,所以揣体命状,综名核实,明款标识,删复就省,书不尽言,象立意得,州县视府,屯所视卫,险易相谙,兵农间处,墩若枯丘,堡如覆土,款识交章,各以形举,鸟迹之余,此唯妙制矣,不然题注缅缕,何可以借箸尽哉?其三举凡系表也:举凡系表者,所以横装方图,衍为副帙,使官署相承,壤赋并列,间及利病,爰采风俗,边镇屯牧,刍粟士马,麟次相从,无弗条畅,而差次吏功,数阅军实,或壤赋逋于重繁,习俗移于夸毗,单若生于告匮,骄悍成于姑息,系表之旨不既深乎?其四采文定议也:采文定议者,所以集思广益,陈谟阐烈,推往达变,趋时适用,谋王断国,殊辞同致,是为申图谛表,务尽所长,众论独见,唯求其是而已。经纶之迹,寔于是乎?具在所谓藉以措之,不绰然有余裕乎?即以舆论画方所以为轸,辨谱则较轑立矣,系表则辕轭轮毂六材良矣,定议则载辖续靷将以施驷马而驾焉者也。 从上文可知,霍冀认为《广舆图》有四项优长之处:一为“计里画方”,可以校正衡量地物的远近距离;二为“类从辨谱”,也就是地图符号的使用;三为“举凡系表”,也就是用表格的形式列出各地的信息;四为“采文定议”,也就是选取了名臣的奏议。霍冀列举的此4项确实是《广舆图》的特点,也是《广舆图》在中国地图史上具有重要地位的部分原因。但霍冀在担任兵部尚书之后主持编绘的《九边图说》中,既没有使用计里画方,也没有使用与《广舆图》类似的地图符号,亦没有用表格排列信息,更没有收录“采文定议”,只是采用传统的长卷册页式九边图形式绘出明代北边各镇地图,在各镇前用文字陈述该镇形势与所设官员。城堡、边墙、烽燧等地物也是使用形象式的符号,尺寸夸张。图3选取两套地图集中都表现的辽东镇辽河以东地区,可以看出霍冀主持编绘的《九边图说》的表现方法与《广舆图》完全不同(见图)3。

图3 《广舆图》之《辽东边图》与《九边图说》之《辽东总图》辽河以东部分比较

也就是说,在霍冀自己践行的地图绘制活动中,并没有采取他认为《广舆图》非常突出的优长之处。同样,在与罗洪先同时的郑若曾负责编绘的《筹海图编》中,将罗洪先所编绘《广舆图》列为“参过图籍”,《筹海图编》卷首的《舆地全图》明显系将《广舆图》的《舆地总图》逆时针旋转180度,但图上删掉了原图的方格网络。根据成一农的研究,“《广舆图》的各种后续版本和受到《广舆图》影响的地图集基本不在意所谓的准确性和计里画方,经常删除方格网,对图幅进行任意不成比例的缩放”。

这一点,在明末开始的西人所绘世界地图引入中国的过程中,亦表现得很明显。从利玛窦开始,西人根据近代投影法绘制的地图陆续出现在中国,引起了较大反响,甚至远播朝鲜半岛和日本列岛。但除了少数跟随利玛窦等来华欧洲人学习近代科学技术的人之外,大部分人对传入的世界地图以及世界地理知识表现为两种态度:一种态度为不愿相信或怀疑其可信程度,如乾隆年间黄千人所绘《大清万年一统天下全图》,在其跋文中谈到:“塞徼荒远莫考,海屿风汛不时,仅载方向,难以里至计”。所以此图还是以乾隆年间疆域为主体,而将欧洲各国,包括安南在内的南洋各国都绘成散布在中国四隅海洋中的岛屿。又如朝鲜景宗元年(康熙六十年,1721年)或稍早由某位朝鲜士子绘制的《大明一统山河图》的凡例中,提到:“后观怀仁所著《坤舆全图》者,彼固自以为全矣,然今虽泛而考信,且吾学问所资,莫近于中国图籍,如彼说者姑宜存而不论云”。另一种态度则较为积极正面,将其纳入自己著作中,作为其综合的地理知识的一部分,但我们可以看到,很多刊行于世的明清地理图籍中所描绘的世界地图,并没有绘出经纬线,也没有标出投影法和比例尺,很明显作者或者绘制者并不熟谙近代测绘知识和技术,颇多只是摹绘转绘而已,甚至有些只选取中国所在的东半球,典型如陈伦炯所编绘之《海国闻见录》中的《四海总图》等。我们可以看到,近代投影测绘技术或根据其绘制之世界地图在清代民间亦有传播,典型如收藏于石家庄博物院的由叶子佩绘制的《万国大地全图》,此图绘制于道光二十五年(1845),由六严重刻于咸丰元年(1851),系用正圆锥投影绘制,体现出较高的地理知识和制图水平。但一直到清末,以传统技法绘制的地图仍占多数,即使到了19世纪末,中法两国勘定广西中越边界时,商定以近代实测地图为准,绘出了比例尺为1:50000的地形图——《广西中越边界全图》,但中方代表蔡希邠仍绘制出一幅册页式的用传统方法绘制的《广西中越全界之图》,充分证实了当时多种体系和传统并存并行的情况。

四 、结语

本文以欧洲文艺复兴时期和中国明清时期地图学史为题,立意并非在“对比”,而是希望通过三个地图学方面的问题,讨论不同地区和不同文化在处理类似问题时的反应。虽然本文只论及某段时期的欧洲和中国的地图学史,但从两大相对独立发展的地图学体系所存在的共性与各自的个性,亦可窥不同地区、不同文化背景的人类在观察、总结、提炼、重现周边地理环境知识的过程。总体来说,以上的情况都提醒我们:统一的科学规范的形成,是比较晚的事情,无论在中国还是欧洲,地理知识、地图绘制长期处于多系并存的状态。不同层级、不同来源和不同使用场合的地图都存在差异。但因为在实践中所使用的地图大多因其过时,或者载体并不经久耐用而损耗或者被废弃,而保留下来的更多可能是知识分子根据实用地图或者其他地理信息绘制而成,并不能代表当时地图绘制与所呈现的地理知识的普遍面貌。这也说明,古代地图的综合、转绘和地理知识的传递、整合,应该是下一步地图学史研究的重要方向之一。